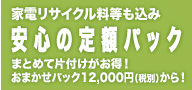

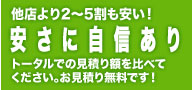

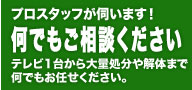

不用品の回収処分にお困りですか?東京で不用品の処分にお困りでしたら、東京都新宿区を拠点に、東京都内No.1の実績を誇る不用品片付け東京ONLINE(リサイクルショップエコアース)にお任せください。他社圧倒の格安料金にて不用品の片付けをお手伝いいたします。使わなくなった家具・家電の片付け、引越しゴミの処理にお悩みの方は当店にご相談ください。当店オススメの定額パックなら大量の不用品も楽々処分できます。

もちろん買取もお任せください。製造から3年以内の家電や家具は特に高価買取!まずは無料見積りをご依頼ください。

新型コロナウイルス感染症予防に対する弊社の取り組みについて

- 出社従業員全員の体温・体調を確認しております。

- アルコール消毒・手洗い・うがいを徹底しております。

- マスクを着用して対応させて頂きます。

お急ぎの場合は、お電話にてご連絡ください。その場でおおよそのお見積り金額をお伝え出来ます。

練馬区 30代 女性 会社員

数社に見積りをお願いしたら初めは他社の方が安かったのですが、思い切って他社での見積り金額を伝えたら、再度見積りをして下さいました。結果的...続きを読む

武蔵野市 30代 男性 会社員

子供が幼稚園に上がる前にと思い、マンションを購入しました。引っ越す前はそのまま使おうと思っていた家具などがあまりに新しい家にそぐわず、妻...続きを読む

その他のお客様の声も是非ご覧ください。

- 2019/03/01

今月のキャンペーン「小型冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・オーブンレンジ無料回収」

- 2019/02/01

今月のキャンペーン「不用品回収料金10%OFF」

- 2019/01/01

今月のキャンペーン 「大型冷蔵庫・ドラム式洗濯機・エアコン(室外機含む)無料回収」

- 2018/12/01

今月のキャンペーン 「中型冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・オーブンレンジ」 無料回収

- 2018/11/01

今月のキャンペーン 「小型冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・オーブンレンジ無料回収」

サービス対応エリア

【東京都】

千代田区・中央区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・あきる野市・青梅市・日野市・昭島市 他・町田市・多摩市・稲城市・府中市・国立市・府中市・調布市・狛江市・三鷹市 他